修正テープを使っていて「なんだかテープがたるんでうまく引けない…」そんな経験はありませんか?

実はその“たるみ”には明確な原因があり、正しい対処法を知れば、自分で簡単に直すことができます。

この記事では、修正テープがたるんでしまう理由から、直し方、さらにタイプ別の使いこなし術までを徹底解説。

100均の修正テープやドットライナーにも対応した内容で、初心者の方でも安心して読める構成になっています。

トラブル知らずで快適に修正テープを使いこなすためのコツを、今すぐチェックしてみましょう。

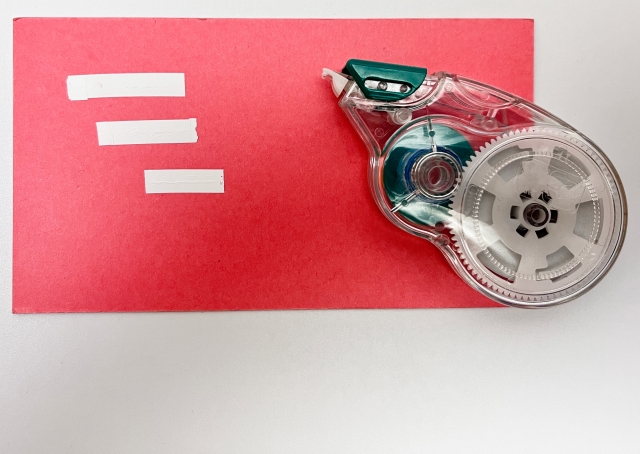

修正テープの直し方

たるみを直す基本的な方法

修正テープがたるむ主な原因は、使用中のテンション(張り)が緩んでしまうことです。

テープの張りが適切でないと、文字を隠せなかったり、途中でテープが浮いてしまうなどのトラブルが発生します。

たるみを直すためには、まず修正テープ本体のカバーを慎重に開け、内部の状態を確認しましょう。

次に、テープの巻き取り側のリールを手で数回巻き、テープに適度な張りを与えます。

ゆるみが解消されたら、再び本体を閉じて紙の上で試し引きを行い、テープがスムーズに転写されるかどうかをチェックします。

それでもたるみが取れない場合は、テープがねじれていないか、内部で外れていないかを丁寧に見直すことも重要です。

ドットライナーの修理方法

コクヨの「ドットライナー」など、テープのりタイプの商品でもたるみが起きることがあります。

これらの製品は粘着成分が点状に並んでいるため、テープがうまく送られないと、粘着が一部しかつかないなどの不具合につながります。

修理方法は、通常の修正テープと同様で、巻き取りリールを手動で少しずつ回してテンションを戻すことが基本です。

また、テープが本体内部でずれている場合や、ドットの配置が乱れているときには、テープを一度取り外して正しい向きで再装着する必要があります。

構造が繊細なため、過度な力をかけず、ゆっくり作業することが大切です。

100均の修正テープの直し方

100円ショップで販売されている修正テープは価格が手頃で人気ですが、内部構造が簡易であるため、分解や再調整の際には注意が必要です。

まずはフタを無理にこじ開けず、ゆっくり丁寧に開けましょう。

内部のテープがたるんでいたら、巻き取りリールを指で軽く回しながら適度に張りを戻します。

テープが重なったりねじれたりしていないかも確認し、必要であれば一度テープをほどいてから巻き直します。

その後、カバーを閉じ、試しに引いてみて正常に転写されるかどうかチェックします。

手間はかかりますが、正しい手順で行えば再利用可能です。

修正テープのたるみの原因とは

修正テープがたるむ理由

修正テープがたるむ主な原因は、使用中のテンション(張り)が一時的または継続的に緩んでしまうことにあります。

たとえば、急にテープを引っ張ったり、斜めの角度で使用したりすると、テープがリールにうまく巻き取られず、内部で余剰が生まれてしまいます。

この余剰が「たるみ」として表面化し、修正テープの滑らかな動作を妨げる要因となるのです。

さらに、製品を頻繁に使用していると、テープ自体の素材が劣化して伸びやすくなり、本来の張力を維持できなくなることもあります。

特に気温や湿度の影響を受けやすい環境で保管されていた修正テープは、より早くこのような現象が起こりやすくなります。

そのため、正しい保管と使用方法がたるみ防止には不可欠です。

修正テープが回らない場合の原因

修正テープがまったく回らない、あるいは引き出しても転写されないといった場合、考えられる原因は複数あります。

まず、内部でテープがねじれてしまい、リールがスムーズに回転しないケースがあります。

これはたるみと同じく、使用時の角度や引く速さが不適切であった場合によく発生します。

また、テープのリール部分に紙のカスや埃などの異物が入り込んでいると、巻き取りが妨げられてしまいます。

さらに、リールの部品が外れていたり、テープが途中で切れてしまっていることも考えられるでしょう。

これらの問題が起きた場合は、慎重に本体を開けて内部の状態を確認し、ねじれを解消したり、異物を除去したりといった対応を行うことで、再び正常に動作させることができます。

使用時の注意点とたるみの関係

修正テープを使用する際には、紙に対してなるべく水平な角度を保って滑らかに引くことが重要です。

斜めや垂直に力を加えると、テープが均等に送られず、結果としてたるみや引っかかりが発生します。

また、使用時に過度な力で押し付けると、内部のテンション機構に負荷がかかり、故障やたるみの原因になります。

特に安価な修正テープでは部品の耐久性が低いため、強い圧力での使用は避けたほうが良いでしょう。

さらに、引く速度も一定に保つことがポイントです。

速すぎたり遅すぎたりすると、テープが紙にうまく定着しなかったり、逆に送りすぎて無駄になったりします。

理想的なのは、軽い力で一定速度で引きながら、紙との接地面を一定に保つことです。

このような細かい注意を払うことで、修正テープのたるみを未然に防ぎ、より長持ちさせることができます。

修正テープの使い方とコツ

修正テープの正しい使い方

紙の上にテープを当てたら、テープの先端がしっかりと紙に接地していることを確認し、一定の速度でゆっくりと引くのがポイントです。

このとき、手の角度を安定させ、テープが紙から浮かないように軽い力で押さえながら引きましょう。

勢いよく引いたり、途中で止めたりすると、テープがうまく転写されず、紙の上に隙間ができたり、斜めにずれて貼られてしまうことがあります。

また、修正テープは紙の繊維に馴染ませるように使うことで、より自然に修正できます。

もし修正面が滑りやすい紙質であれば、少し角度をつけて押し気味に使うことで、密着性が高まります。

さらに、使用前にはテープが途中で切れていないか確認することで、作業中のトラブルを未然に防げます。

テープのりを使った上手な修正法

粘着タイプのテープのりは、通常の修正テープと違い、粘着成分を紙に転写する構造になっており、使い方にも少しコツが必要です。

軽く押しながら一定の速度で引くことで、粘着が途切れることなく均一に定着します。

修正範囲が広い場合には、まっすぐに引くだけでなく、ジグザグに貼ると剥がれにくくなり、より強固に接着されます。

特に封筒や紙パーツの貼り合わせなどに使用する際は、端までしっかりと塗布することで、角が浮いてくるのを防ぐことができます。

また、貼り終わった後に指で軽く押さえると、粘着の定着がさらに良くなります。

使い終わった後は、粘着部にホコリが付かないように、しっかりとキャップを閉めて保管することも忘れずに行いましょう。

キャップの注意点と使い方

修正テープやテープのりの先端部分は非常に繊細であり、使用後にしっかりとキャップを閉めて保護することが重要です。

キャップを閉めることで、先端部の乾燥や汚れ、破損を防ぐことができます。

また、キャップの種類によっては回して開けるタイプや、押し引きタイプがあるため、無理に引っ張って破損しないよう注意が必要です。

特に回して開けるタイプでは、無理な力をかけず、製品の説明に沿った方法で丁寧に扱いましょう。

保管時にはキャップがきちんと閉まっているかを再確認し、直射日光や高温多湿の場所を避けた場所に置いておくと、長期間にわたって製品の性能を維持できます。

先端部分にゴミやインクのカスが付着したままにすると、次回使用時の転写に影響が出るため、定期的な清掃も心がけるとよいでしょう。

修正テープの分解と修理方法

分解してしまった場合の対処法

修正テープの本体が誤って分解してしまっても、慌てる必要はありません。

まずは深呼吸して落ち着き、部品がどこに飛んでいったのかを確認しましょう。

特にリールやスプリング、小さなピンなどの細かいパーツは失くしやすいため、テーブルや床の上に新聞紙や布などを広げて探すと見つけやすくなります。

次に、各パーツの状態を確認し、破損していないかチェックします。

テープ自体が途中で切れていないか、リールが変形していないか、歯車が削れていないかなどを確認してください。

そして、テープの向きと巻かれている位置を正しく把握することが重要です。

正しい順番で巻き直し、本体に組み込むことで、元通りに使えるようになります。

失敗しても何度かやり直すことでコツがつかめてくるので、諦めずに丁寧に作業しましょう。

本体の分解と部品の確認

修正テープを意図的に分解する場合、まずは作業スペースをしっかりと確保することが大切です。

細かい部品が飛び出すリスクがあるため、新聞紙や白い布などを敷いて、その上で作業すると安心です。

また、分解中はスプリング、リール、歯車などの部品の配置を都度確認しながら進めましょう。

組み立て時に迷わないよう、工程ごとにスマートフォンで写真を撮っておくのも非常に有効です。

部品の向きや位置を忘れがちな方には、手順をメモに残すのもおすすめです。

力を入れすぎるとパーツが割れる可能性があるため、無理にこじ開けるのではなく、ゆっくり慎重に分解してください。

修理に必要な道具と手順

基本的には手だけで修理可能ですが、細かい部品を扱う際にはピンセットがあると非常に便利です。

特にリールの軸に部品を差し込むときや、テープを張りながらセットする場面では、指では届かない箇所をピンセットでサポートできます。

また、ねじで固定されている機種の場合は、精密ドライバーが必要になることもあります。

作業の際は、テープの張り具合を調整しながら、リールがスムーズに回転するようにセットするのが重要なポイントです。

テープがゆるすぎるとたるみが再発し、きつすぎると引っ張れなくなるため、張りのバランスを見ながら微調整を行ってください。

最後にすべてを組み直したら、試しに数センチほどテープを引いて、正しく転写されるかどうかを確認しましょう。

修正テープのケースとカバーの選び方

ケースの重要性と選び方

修正テープを安全に持ち運び、長く使うためには、ケースの選び方が非常に重要です。

特にハードケースタイプは、外部からの衝撃に強く、バッグの中や移動中に落としてしまっても中身が破損しにくいため、社会人や頻繁に持ち運ぶ人におすすめです。

また、硬質素材でできているため、テープ本体をしっかりと保護し、急激な温度変化や湿度にも比較的耐性があります。

一方で、スリムタイプのケースは軽量でコンパクトな作りとなっており、筆箱や小さめのポーチにも無理なく収納可能です。

そのため、学生や外出先で頻繁に使用する方にとっては携帯性に優れた実用的な選択肢です。

さらに、ケースのデザインも重要で、透明タイプは中の残量が見えやすく、補充や買い替えのタイミングを逃しません。

使うシーンや利用頻度に応じて、最適なケースを選ぶようにしましょう。

カバーの役割と適切な使用法

修正テープのカバーは、単なる付属品ではなく、先端部の保護において重要な役割を果たしています。

使用後にカバーを装着することで、先端の転写部分が乾燥したり、ホコリや紙くずなどの異物が付着したりするのを防げます。

特に、繊細な転写機構を持つ修正テープでは、カバーの装着を怠ることで性能が著しく低下する場合もあるため注意が必要です。

また、カバーの素材が柔らかい場合には、無理に押し込んだり引っ張ったりすると破損の原因になることもあります。

適切に開閉できる構造のものを選び、使用後は必ずカバーを閉じるという習慣をつけましょう。

もし紛失してしまった場合には、代替カバーの購入やテープ本体の交換も検討してください。

保管時は、キャップ付きのまま清潔な場所に置いておくと、次回の使用時にも快適に使えます。

コクヨの修正テープが選ばれる理由

修正テープ市場の中でもコクヨ製品は高い人気を誇り、多くのユーザーに支持されています。

その理由の一つが、テープ自体の品質の高さです。

転写が滑らかで、紙にしっかりと密着し、途中で切れたり浮いたりするトラブルが少ないという特徴があります。

また、本体の構造もしっかりしており、リール部分の動きがスムーズなため、たるみや絡まりの発生が起こりにくく、長期的に安心して使用できます。

さらに、多くのモデルにおいて補充用カートリッジが用意されているため、本体を繰り返し使い続けることができ、環境にも優しく経済的です。

デザイン面でもスタイリッシュで洗練された印象を与え、オフィスや学校での使用にも適しています。

このように、機能性・耐久性・デザイン性を兼ね備えたコクヨの修正テープは、幅広いシーンで活躍できる優れたアイテムです。

修正テープの交換時期と目安

消耗のサインと交換のタイミング

修正テープは消耗品であり、使用を重ねるうちに必ず寿命が訪れます。

修正中にテープが薄くなってきたり、転写の途中で線が切れるようになった場合、それは明確な交換のサインといえるでしょう。

また、テープを引いても粘着力が落ちて紙にうまく定着しなかったり、テープの端がほつれてしまうなどの症状が見られた場合も、使用を継続するより新しいテープに替える方が効率的です。

近年では、残量表示窓がついたモデルも多く、外から一目で使用残量を確認できるようになっています。

残量が少なくなってきたら、余裕を持って新しいテープを用意しておくことがトラブル防止につながります。

特に業務で頻繁に使用する方や学生など、使うシーンが多い人は予備を用意しておくと安心です。

修正テープの在庫と購入の工夫

修正テープは突然切れてしまうこともあるため、常に1〜2本の予備を持っておくと安心です。

文房具店ではもちろん、ネット通販ではセット販売やまとめ買い割引がある場合も多く、コストパフォーマンスの面でも優れています。

さらに、メーカーによっては詰め替え用カートリッジが販売されているモデルもあるため、初期費用はやや高めでも長期的には経済的に利用できるケースもあります。

特売やシーズンごとのセールを狙ってまとめ買いしておくと、価格面でもメリットが大きくなります。

使用頻度が高い人ほど、在庫管理を意識しておくことで急な在庫切れを防げます。

長持ちさせるための管理方法

修正テープを長持ちさせるには、日頃の管理と保管方法が大きな影響を与えます。

まず基本として、高温多湿の場所は避けることが重要です。

直射日光の当たる場所や密閉された車内などは、内部の粘着成分やプラスチックが劣化する原因になります。

また、使用後は必ずキャップを閉めることが鉄則です。

キャップを閉めることで先端のテープ部分の乾燥やほこりの付着を防ぎ、次回使用時も快適に使用できます。

さらに、本体に付着した汚れを定期的に柔らかい布などで拭き取ることで、見た目を清潔に保つだけでなく、テープの転写ミスも減らすことができます。

可能であれば専用の収納ポーチなどに入れて持ち歩くと、外的な衝撃からも守られてより長持ちします。

修正テープのタイプ別特性

タイプごとの特長と違い

修正テープにはいくつかのタイプがあり、それぞれ使用感や用途が異なります。

ローラータイプは、引いたときにテープがなめらかに出てくるのが特長で、長文や複数行に渡る修正に向いています。

滑らかな引き心地で手への負担も少なく、一定の速度で引くことでムラなく修正できます。

デスクワーク中心の方や大量の書類を扱う環境では非常に重宝されます。

一方で、ノック式はよりコンパクトに設計されており、ペンケースやポーチにも収まりやすいのが利点です。

片手で操作できる利便性もあり、外出先や授業中など、素早く取り出して使いたい場面で活躍します。

構造がシンプルなため、価格も比較的安価で、学生やライトユーザーに人気のあるタイプです。

これらの違いを理解して選ぶことで、自分に合った修正テープをより快適に使うことができます。

ドットライナーと他のタイプの比較

ドットライナーは、粘着タイプのテープのりとして広く知られており、点状ののりが紙に転写される構造になっています。

最大の特長はその粘着力の高さと、紙にベタつきが残らない点にあります。

封筒や名刺の貼り合わせなどにも適しており、しっかりと固定したい場面で活躍します。

一方、修正目的で使用する場合には、通常の修正テープの方が適しています。

修正テープは白色の被膜を紙の上に転写することで文字を隠すため、見た目もきれいで再記入もしやすいという利点があります。

さらに、修正テープは一度引くだけで確実に転写され、乾燥を待たずにすぐに書き込みができるため、作業効率も高いです。

それぞれの製品は目的や作業スタイルに応じて使い分けることが理想的です。

選ぶべきシーン別推奨タイプ

使用するシーンによって、選ぶべき修正テープのタイプも異なります。

たとえば学生であれば、筆箱に入れやすく軽量なノック式が便利です。

授業中のノートの修正やテスト中の訂正など、素早く使える点が大きなメリットになります。

小さな手にもフィットしやすく、扱いやすさも魅力です。

一方、オフィスで使用する場合には、しっかりとした作りで長時間の使用にも耐えられるローラー式が適しています。

ビジネス文書や契約書など、丁寧な修正が求められる場面では、安定した転写性能と長持ちするリール構造が重宝されます。

また、出張先や外出先などでは、ポケットサイズのコンパクトなタイプが好まれます。

最近では、詰め替え可能なエコタイプや、環境に配慮した素材を使用したモデルも登場しており、サステナブルな選択も可能です。

修正テープの転写の注意点

転写時の最適な方法

修正テープを使用する際に、きれいに文字を隠すためには転写の精度が非常に重要です。

まず、テープの先端を紙にしっかりと密着させてから、一定の速度でゆっくり引くことが基本です。

速度が速すぎたり、力加減が均一でないと、テープが浮いてしまったり、修正の線にムラが出ることがあります。

引く際の角度も重要で、紙との接地面を広く取ることで、テープが滑らかに転写されます。

特に初めの接地時には、テープを軽く押し当ててから動かすと、安定したスタートが切れます。

また、テープを最後までしっかり引き切らずに途中で止めると、先端がヨレたり、うまく切れなかったりする原因になりますので、始点と終点を意識して操作しましょう。

先端の使い方が結果を左右する

修正テープの転写精度は、先端部分の使い方に大きく左右されます。

先端の角度が浅すぎると、紙との接地面が不十分になり、テープが途中で浮いたり、引っかかってしまうことがあります。

また、角度が急すぎると今度はテープが切れやすくなったり、紙を引っ掻いて傷つけてしまう可能性もあります。

一般的には、紙に対して30〜45度程度の角度を保つことで、テープが滑らかに送られ、均一に転写される理想的な状態になります。

さらに、先端が汚れていたり、ホコリが付着していると転写の妨げになるため、こまめな清掃も転写精度を保つ上で欠かせません。

使用頻度の高い人は、定期的に先端を拭く習慣をつけるとよいでしょう。

部分的な修正が必要な場合のアプローチ

すべての修正が広範囲とは限りません。

1文字や数ミリのミスなど、部分的な修正をしたい場面では、必要最小限のテープを出して使うことで、テープの無駄を防ぎつつ美しく仕上げることができます。

そのためには、引き始めから強く押しすぎず、軽く当ててゆっくり引く感覚を意識することが大切です。

先端が細いタイプの修正テープを選べば、細かい修正にも対応しやすく、狙った部分だけをピンポイントで隠せます。

また、誤って広めに修正してしまった場合でも、上から文字を書き込む際に違和感が出にくくなるよう、周囲を整えるように軽く撫でるなどのひと工夫を加えると、より自然に仕上がります。

小回りが利く修正テープの特性を活かして、使い方を工夫しましょう。

修正テープのセットと使い方

使用前のセッティング方法

新品の修正テープを使用する前には、必ずテープの状態を確認しておきましょう。

特に内部のテープがしっかり張られているかをチェックすることが大切です。

テープがたるんでいたり、リールがゆるんでいる状態だと、最初から転写に失敗したり、修正中に途中で止まってしまうことがあります。

確認方法としては、本体を軽く振って中でカラカラと音がしないかを確認し、もし不安があれば、本体のカバーを開けて内部を目視で確認するのも有効です。

張りが弱いと感じた場合には、巻き取りリールを軽く回してテンションを整えることで、スムーズに使い始めることができます。

また、製品によっては張りの強さを調整できる構造になっているものもあるため、取扱説明書も一度目を通しておくとより安心です。

正しいセットで効果的に修正

修正テープを効果的に使うには、セット状態の確認も重要です。

テープが本体内部で正しいルートに沿ってセットされていないと、転写がうまくいかず、ムラやズレが生じる原因になります。

特に詰め替え式のタイプでは、カートリッジの挿入方向やリールのかみ合わせなどを正確に行うことが求められます。

使用前には、平らな紙の上で軽く試し書きを行い、テープが均一に出るか、紙にしっかり密着するかを確認しましょう。

問題がある場合は無理に使わず、セットし直すか、新しいカートリッジに交換することでトラブルを防げます。

また、湿気や気温の変化でテープの状態が変わることもあるため、使用環境にも配慮するとなお良いです。

使い方の練習で失敗を防ぐ

修正テープは誰でも手軽に使える文房具ですが、きれいに仕上げるにはちょっとした慣れが必要です。

特に初心者の場合は、最初の数回でテープが切れたり、ずれて貼られてしまったりすることがあります。

こうしたミスを防ぐためには、事前に不要な紙を使って練習するのが効果的です。

テープを引くときの角度や力加減、速度などを意識して数回試してみることで、自分に合った操作感覚をつかむことができます。

また、手首の動きや紙との接地角度を調整することで、よりスムーズで美しい修正が可能になります。

慣れてくると無駄なく、かつスピーディーに作業ができるようになるので、ほんの少しの練習が大きな差につながります。

まとめ

修正テープのたるみや転写不良は、正しい使い方とちょっとした知識で防いだり解消したりできるものです。

本記事で紹介した原因の見極め方や直し方、タイプごとの特徴や保管方法を意識するだけで、より快適に修正テープを使いこなすことができるようになります。

「たるみが治らない…」と諦める前に、ぜひ一度、自分のテープを見直してみてください。

正しく扱えば、修正テープは頼れる文房具として、長くあなたの作業を支えてくれるはずです。