はがきを送る際、切手を貼るスペースが足りないと困った経験はありませんか?

特に、デザイン性の高いはがきや、追加の切手が必要な場合、どこに貼るべきか迷うこともあるでしょう。

切手の貼り方にはマナーや郵便局のルールがあり、誤った方法では郵送ができない可能性もあります。

本記事では、はがきに切手を貼るスペースがないときの対策や、適切な貼り方の工夫について詳しく解説します。

正しい知識を身につけ、スムーズに郵便を送れるようになりましょう。

はがきに切手を貼るスペースがないときの対策

裏面に切手を貼る方法と注意点

はがきの表面に切手を貼るスペースがない場合、郵便局の規定では基本的に裏面に切手を貼ることは推奨されていません。

これは、消印を押す際に問題が発生する可能性があるためです。

しかし、やむを得ず裏面に貼る必要がある場合、郵便局の窓口で確認し、適切な指示を受けるのが安全です。

裏面に貼る際のポイントとして、宛名やメッセージの邪魔にならない位置を選ぶことが重要です。

また、はがきのデザインや情報を損なわないよう、できるだけ目立たない場所に貼る工夫をするとよいでしょう。

さらに、郵便局によっては特別な処理を施すことで、裏面に貼った切手を正式に認めてもらえる場合があるため、事前に相談しておくと安心です。

加えて、裏面に貼る場合は糊付けがしっかりされているかも確認しましょう。

郵送途中で剥がれてしまうと、料金不足とみなされ、返送される可能性があります。

そのため、はがれにくい種類の切手を選び、しっかりと貼ることが求められます。

複数枚の切手を重ねて貼るテクニック

切手が複数必要な場合、重ならないように少しずつずらして貼ることが重要です。

切手同士が完全に重なると、消印が押しにくくなるため、適切な間隔を空けて貼るようにしましょう。

また、切手を並べて貼る場合、できるだけ直線的に整列させることで、郵便局員が消印を押しやすくなります。

不規則に貼ると、消印が一部の切手にしか押されず、無効になる可能性があります。

切手の貼り方によっては、はがきのデザインを損なうことがあるため、見た目を意識することも大切です。

例えば、美しい記念切手を使用する場合、適切な配置を考えることで、より魅力的な仕上がりになります。

また、切手のサイズや形状によって、組み合わせる配置を工夫すると、はがき全体のバランスを崩さずに済みます。

さらに、必要な料金を満たすために多くの切手を使用する際は、高額な額面の切手を選ぶことで、貼る枚数を減らすことが可能です。

これにより、貼るスペースの節約につながり、視認性も向上します。

郵便局での適切な貼り方の相談

切手を貼るスペースがなく、正しい方法がわからない場合は、最寄りの郵便局へ相談するのが最善策です。

郵便局では適切な貼り方や料金別納サービスなど、状況に応じた解決策を提案してくれます。

郵便局では、特殊なサイズのはがきやデザイン性の高いはがきに適した切手の貼り方についてもアドバイスを受けることができます。

例えば、通常とは異なる形状のはがきを送る場合、どの位置に切手を貼るのが適切かを確認し、トラブルを防ぐことができます。

また、料金が不足する心配がある場合、適正な料金計算をしてもらうことで、確実に郵送できるようになります。

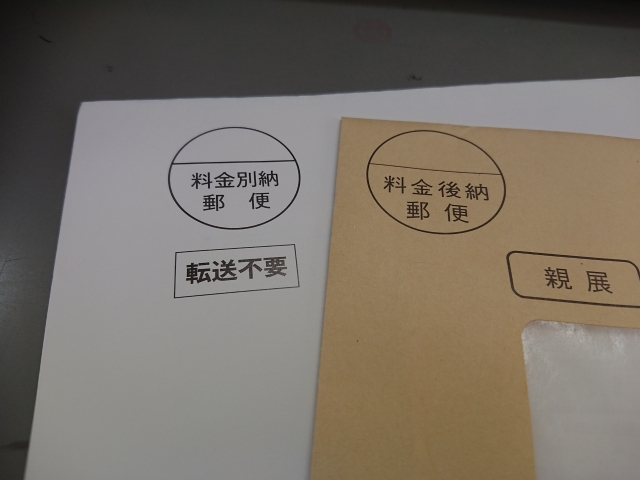

さらに、郵便局には「料金別納サービス」や「後納郵便」などの選択肢もあるため、特定の条件に適した方法を提案してもらうことで、スムーズな発送が可能になります。

切手の貼る位置に関するマナー

左上と右上の切手位置の違い

基本的に、切手ははがきの表面右上に貼るのがマナーとされています。

これは、郵便局での消印処理がスムーズに行われるためであり、郵送の際にトラブルを防ぐ役割もあります。

右上に貼ることで、郵便局の機械が正しく認識し、消印が適切に押される仕組みになっています。

ただし、特殊な事情がある場合は、郵便局に確認して適切な対応をとることが必要です。

例えば、はがきのデザイン上、右上に切手を貼ると視覚的に違和感が生じる場合や、企業の宣伝はがきでレイアウトの関係上、右上にスペースがない場合などが考えられます。

その際は、郵便局窓口で相談し、特例措置が可能かを確認するとよいでしょう。

横向きに切手を貼った場合の影響

横向きに切手を貼ること自体は問題ありませんが、郵便局の消印処理に影響が出る場合があります。

特に、はがきのデザインや印刷部分にかかると読みにくくなるため、可能な限り正しい向きで貼るようにしましょう。

また、切手を横向きに貼ることで、機械が正しく読み取れず、手作業での処理となる可能性があります。

これにより、通常よりも郵送に時間がかかる場合があるため、急ぎの郵便物では避けたほうが無難です。

さらに、国際郵便の場合、切手の向きが規定と異なることで、受取国で問題になることもあるため、国内郵便と海外郵便では別の視点で考える必要があります。

貼る場所がないときの妥協案

切手を貼るスペースが足りない場合、次のような方法を検討できます。

- 小さめの切手を選ぶことで、省スペース化する。

- 切手の枚数を減らすため、高額切手を使用する。

- 切手の貼る位置を工夫し、デザインと両立させる。

- 封筒を利用して送ることで、スペースの問題を解決する。

- 郵便局の「料金別納」や「後納郵便」などのサービスを利用する。

特に、記念切手や特殊デザインのはがきの場合、貼る場所が限られることがあるため、事前にレイアウトを考えておくことが重要です。

また、はがきの上下を逆さにすることでスペースを確保できるケースもあるため、柔軟な対応を心がけるとよいでしょう。

薄型や横長はがきへの切手の貼り方

縦長はがきと横長はがきの基本

はがきには標準的な縦長のものと、横長のものがあります。

郵便局のルールでは、基本的に縦向きの右上に切手を貼るのが標準ですが、横向きのはがきでは左上に貼る場合もあります。

縦長のはがきは、日本では一般的な形式であり、ほとんどの郵便システムがこの向きを基準にして処理するようになっています。

一方、横長のはがきはデザインの自由度が高いため、イラストや写真を活かしたカードとして使用されることが多いです。

ただし、横向きにすると宛名の配置が変わるため、郵便局の自動処理機が正しく読み取れるように配慮する必要があります。

特に、海外に送る場合は、受取国の郵便規則に注意することが大切です。

ハガキのサイズに応じた切手の必要枚数

はがきのサイズが通常のものより大きい場合、料金が変わる可能性があります。

特に、定形外郵便となる場合は、事前に郵便局で確認し、適切な料金分の切手を用意しましょう。

日本の郵便制度では、一般的な定形はがき(長辺14cm、短辺9cm程度)の場合、基本料金で送ることができます。

しかし、これよりも大きいものや特殊な形状のはがきは「定形外郵便」として扱われ、料金が上がる場合があります。

また、はがきに厚みがある場合も注意が必要です。

例えば、厚さが1mmを超える場合は、通常のはがき料金では送れず、追加料金が必要になります。

さらに、特別なデザインや素材を使用したはがきの場合、郵便局の機械処理が困難になるため、手作業扱いになり、追加の手数料が発生することがあります。

そのため、送る前に郵便局で計量・確認してもらうのが安心です。

デザインを活かす切手の貼り方

はがきのデザインを損なわないように切手を貼る方法として、小さなサイズの切手を活用したり、デザインに馴染む色や柄の切手を選ぶとよいでしょう。

特に、記念切手やキャラクター切手などは、はがきのデザインと統一感を持たせることで、より美しい仕上がりになります。

たとえば、和風のはがきには伝統的な絵柄の切手を選ぶことで、全体の雰囲気を壊さずに統一感を持たせることができます。

また、切手を貼る位置についても工夫が必要です。

通常の右上ではなく、デザインのバランスを考慮して適切な位置を選ぶことで、見た目を美しく保つことができます。

ただし、郵便局の消印処理に影響しない範囲で貼ることが重要です。

必要に応じて、郵便局の窓口で相談し、問題がないか確認するとよいでしょう。

さらに、複数の切手を使う場合は、色の組み合わせや配置を工夫することで、よりデザイン性の高いはがきに仕上げることができます。

特に、グラデーションのある切手や、関連するテーマの切手を並べると、統一感が増し、受取人に好印象を与えることができます。

適切な切手枚数と料金について

通常の切手枚数と郵便料金

通常のはがき(63円)は1枚の切手で済みますが、特定のサイズや重量を超える場合、追加の料金が発生するため注意が必要です。

例えば、通常のはがきの重量は2g程度ですが、写真やシールなどを貼り付けた場合、重量が増えることがあります。

はがきの重量が6gを超えると、定形郵便の扱いとなり、通常料金では送れなくなるため、事前に重量を測っておくことが重要です。

また、海外に送る場合は国内料金とは異なり、地域ごとに異なる料金設定がされています。

例えば、アメリカやヨーロッパ向けの国際郵便は通常110円~130円程度の切手が必要ですが、特定の国では追加料金が必要な場合があります。

事前に郵便局の公式サイトや窓口で確認し、適切な額の切手を準備しましょう。

発行されている切手の種類

郵便局では、通常切手や記念切手などさまざまな種類の切手が発行されています。

用途に応じた切手を選び、適切な金額になるように組み合わせることが重要です。

通常切手は額面ごとに発行されており、1円から1,000円までの幅広い種類が用意されています。

特に、少額の切手を組み合わせることで、端数の調整が可能です。

例えば、62円の切手が手元にない場合、50円切手+10円切手+2円切手を組み合わせて対応することもできます。

記念切手は季節やイベントごとに発行され、美しいデザインや限定のイラストが特徴です。

特に、人気の高いアニメキャラクターや歴史的な建造物が描かれた切手は、コレクターにも好まれています。

記念切手は通常切手と同じ額面で使用できるため、用途に応じて選ぶと良いでしょう。

ビジネスとプライベートでの切手選びの違い

ビジネス用途ではシンプルな通常切手が推奨されますが、プライベートな用途では記念切手や季節感のある切手を使うと、送る相手に良い印象を与えることができます。

例えば、会社から送る請求書や公式文書には、シンプルな通常切手を使用するのが一般的です。

一方、年賀状や暑中見舞いなどの個人的な郵便物では、季節の風物詩が描かれた記念切手を貼ることで、より温かみのある印象を与えることができます。

また、結婚式の招待状やお祝いのメッセージカードを送る際には、特別なデザインの切手を選ぶことで、より気持ちが伝わりやすくなります。

例えば、花柄の切手や、縁起の良いモチーフが描かれた切手を使うと、受け取る側に喜ばれることが多いです。

このように、ビジネスとプライベートで適切な切手を選ぶことで、郵便物の印象をより良いものにすることができます。

切手を貼るスペースを作る方法

封筒を使う場合の利点と方法

切手を貼るスペースがない場合、封筒を利用することで解決できます。

封筒を使えば、より自由なレイアウトで切手を貼ることが可能です。

封筒の最大の利点は、サイズや形状に制約が少ないことです。

通常のはがきでは切手の貼る位置が決まっていますが、封筒ならデザインを損なわずに適切な場所へ切手を配置できます。

また、複数枚の切手が必要な場合でも、重ならずに整然と貼ることができるため、郵便局の消印処理がスムーズに行えます。

さらに、封筒を利用すると、郵送物の保護にもなります。

特に、写真付きはがきや特殊な紙素材のはがきは、そのまま郵送すると汚れや折れのリスクがありますが、封筒に入れることで安全に届けることが可能です。

また、封筒の色やデザインを工夫すれば、より個性的でおしゃれな郵便物に仕上げることができます。

オリジナルはがきでの切手スペース確保

自作のオリジナルはがきを作成する際は、切手を貼るスペースを事前に確保することで、問題を未然に防ぐことができます。

特に、デザイン性の高いはがきを作成する場合、最初に切手を貼るエリアを決めておくことが重要です。

事前にスペースを確保しないと、完成後に切手を貼る場所がなくなり、デザインを損ねてしまう可能性があります。

印刷時に切手用のガイドラインを入れると、貼る位置が明確になり、失敗を防ぐことができます。

また、はがきの素材によっては、切手の粘着力が弱まり、剥がれやすくなることがあります。

そのため、ツルツルした紙質のはがきを作成する場合は、糊を追加して補強するか、特殊な強粘着タイプの切手を選ぶと安心です。

郵便物のサイズ変更による影響

郵便物のサイズを変更すると、料金が変わる場合があります。

特に、定形外郵便になると費用が増えるため、事前に確認することが重要です。

定形郵便の規格を超えた場合、通常のはがき料金では送れず、定形外郵便や特別料金が適用されることがあります。

特に、厚みがあるはがきや、大型のオリジナルはがきは、通常のはがき料金の2倍以上かかる場合もあるため注意が必要です。

また、サイズを変えることで、封筒の利用が推奨されるケースもあります。

たとえば、通常はがきサイズを超えるデザインのものは、封筒に入れることで郵送しやすくなり、郵便局での取り扱いもスムーズになります。

さらに、サイズ変更に伴い、切手の額面も調整する必要があるため、郵便局の料金表を確認し、適切な切手を用意しましょう。

このように、封筒の活用やオリジナルはがきの工夫によって、切手を貼るスペースの問題を解決しながら、より美しい郵便物を送ることができます。

切手の料金に注意する理由

料金別納サービスの活用法

大量のはがきを送る場合、料金別納サービスを利用すると、切手を貼る手間を省くことができます。

料金別納とは、郵便物を一定数以上まとめて差し出す際に、切手を貼らずにまとめて料金を支払う方法です。

このサービスを利用することで、大量のはがきを一度に処理でき、発送作業の効率を向上させることができます。

特に、企業やイベントの案内状を一斉送付する際に便利です。

料金別納を利用するには、事前に郵便局で申請を行い、専用の「料金別納郵便」マークを使用する必要があります。

マークは自作も可能ですが、郵便局で提供されるスタンプを使用すると手間が省けます。

また、一定の条件を満たせば、割引が適用される場合もあるため、大量発送を検討している場合は、事前に郵便局で確認しておくとよいでしょう。

手数料を抑えるための切手利用法

切手の組み合わせによっては、無駄な料金を発生させることがあります。

適切な組み合わせを考えて利用することが大切です。

例えば、郵便料金が84円の場合、100円切手を貼ってしまうと16円の過剰支払いになり、もったいないことになります。

こうした無駄を防ぐために、1円単位の切手を用意しておくと、細かい調整がしやすくなります。

また、特殊な郵便物(速達、簡易書留など)を利用する際も、事前に料金を確認し、最適な切手の組み合わせを考えることが重要です。

郵便局の窓口では、料金表をもとに適切な切手の組み合わせを提案してくれるため、わからない場合は相談するのもよいでしょう。

さらに、使いにくい額面の切手を持っている場合は、郵便局で交換することも可能です。

例えば、50円切手を多く持っているが、84円の郵便料金に対応できない場合、適切な額面の切手に交換することで、無駄なく活用できます。

このように、切手の組み合わせを工夫することで、余計な手数料や無駄な料金を発生させることなく、スムーズに郵便を送ることができます。

ハガキに切手が貼れないトラブルへの対応

間違えた切手の貼り方の修正方法

誤って貼った切手は、郵便局で交換できる場合があります。

ただし、剥がした跡が残ると無効になることもあるため、慎重に対応しましょう。

貼り直しが必要な場合、切手を丁寧に剥がす方法として、お湯やスチームを使う方法があります。

ただし、蒸気で剥がす際は、切手の糊が完全に取れてしまう可能性があるため、再度貼り付ける際には、のりやスティックのりを使用すると良いでしょう。

紙が破れてしまったり、粘着力が損なわれた場合は、新しい切手を購入することをおすすめします。

また、特殊なデザインや記念切手などの場合、剥がした後のダメージが目立ちやすくなるため、できるだけ慎重に作業することが重要です。

郵便局では、未使用の切手であれば新しいものと交換できる場合があるので、交換条件を確認してみるのも良いでしょう。

郵送できない場合の対策について

切手の貼り方が不適切だった場合、郵便局で修正方法を確認し、適切に対応しましょう。

たとえば、消印が押せない場所に切手を貼ってしまったり、横向きに貼ったことで郵便局の機械が読み取れない場合、郵便局員に相談することで対応策を教えてもらえます。

誤った位置に貼ってしまった切手を使い直す場合は、はがきを新しく用意するか、封筒に入れて再送するのもひとつの方法です。

また、切手の種類が間違っている場合も注意が必要です。

特に、記念切手や特別デザインの切手には、特定の用途専用のものがあるため、通常郵便に使用できるかどうかを確認することが大切です。

差額が発生した場合の対処法

料金が不足した場合、受取人に不足分を支払わせる「不足料金受取人払い」の方法もありますが、事前に郵便局で確認して対応するのが望ましいです。

万が一、料金不足で差し戻された場合は、追加の切手を貼って再送することが可能です。

ただし、差額の不足分のみを直接支払う方法はなく、基本的には適正な料金分の切手を新たに用意する必要があります。

また、料金改定が行われた際に旧料金の切手を使用したことで不足が発生するケースもあります。

この場合、事前に最新の料金表を確認し、追加の切手を組み合わせることで不足を補うことができます。

特に、重量が微妙に増えたことで料金が変わる場合もあるため、発送前に郵便局で確認するのが安全です。

便利な切手の代替手段

スタンプやシールでの代用

一部の郵便局では、スタンプやシールによる料金支払いが可能です。

特に、企業や団体が大量に郵便物を送る場合、切手の代わりに「料金別納郵便」のスタンプを使用することで、切手を貼る手間を省くことができます。

また、特定の郵便サービスでは、専用のシールやスタンプを用いた料金支払いが可能な場合があります。

例えば、料金受取人払いの郵便物では、事前に郵便局と契約を結ぶことで、受取人が料金を負担し、送る側は切手を貼らずに郵送できる仕組みになっています。

さらに、一部の国では、電子認証付きのスタンプを活用することで、デジタル化された郵便料金の支払いが可能になっています。

これにより、郵便局の窓口での手続きを省略し、迅速に発送できるメリットがあります。

郵便局での交換手続き

使いにくい額面の切手を別の額面の切手に交換することが可能です。

郵便局では、未使用の切手を一定の手数料で交換できるサービスを提供しており、例えば、少額の切手を組み合わせて高額の切手に交換することができます。

特に、料金改定が行われた際に旧額面の切手が余ってしまった場合、新しい額面の切手と交換することで、適正な料金で郵便物を送ることができます。

ただし、交換には一定の手数料(通常は交換額の5%程度)がかかるため、事前に郵便局で確認するのが良いでしょう。

また、企業向けには、大量の旧切手をまとめて新しい切手に交換するサービスが提供されており、事務処理の効率化に役立てることができます。

デジタル切手の利用とその方法

オンラインで購入できるデジタル切手を利用すると、切手を直接貼る手間を省くことができます。

デジタル切手とは、電子的に発行される郵便料金証明のことで、コンピューターやスマートフォンを使って簡単に発行できる仕組みになっています。

日本郵便をはじめ、各国の郵便局ではオンラインで切手を購入し、印刷して使用できるサービスを提供しています。

これにより、郵便局に行かずに必要な切手を即座に準備でき、特にビジネス用途での郵便発送を効率化できます。

さらに、デジタル切手の一部には、QRコードやバーコードが付与されており、郵便局のシステムで簡単に読み取れるようになっています。

これにより、不正利用を防止しながら、郵便物の追跡や管理も容易になります。

このように、スタンプ、シール、デジタル切手など、従来の切手に代わる多様な選択肢を活用することで、郵便の利便性を向上させることが可能です。

郵便物の発送に関する基本マナー

宛名の記載方法と注意点

宛名は正しく記載し、読みやすくすることが重要です。

特に、手書きの場合は、はっきりとした字で書くことが求められます。

縦書きと横書きのどちらを選ぶかは、はがきのデザインや相手との関係性によって決めると良いでしょう。

宛名の記載位置も重要で、基本的にははがきの中央からやや右寄りに書くのが一般的です。

郵便番号は正しく記入し、住所も省略せずに記載することで、誤配を防ぐことができます。

また、会社宛の場合は「御中」、個人宛の場合は「様」を適切に使用することで、礼儀を守ることができます。

さらに、海外に送る場合は、英語での宛名の記載方法に注意が必要です。

国名は大文字で記載し、郵便番号を正しく配置することで、スムーズな配送が可能になります。

挨拶文と切手の関係

丁寧な挨拶文を添えることで、より良い印象を与えることができます。

特に、年賀状や暑中見舞いなどの季節の挨拶では、親しみのある文章を入れることで、相手に温かみを伝えることができます。

また、切手のデザインにも気を配ることで、より印象深いはがきになります。

例えば、年賀状には干支の切手を使用したり、結婚報告のはがきには華やかな記念切手を選ぶと、より気持ちが伝わりやすくなります。

ビジネス用途では、挨拶文を簡潔にまとめることが重要です。

定型文を活用しながら、相手への感謝の気持ちや今後の関係を大切にする言葉を加えると、より好印象を与えることができます。

GIFやイラストを使った郵送方法

一部の郵送サービスでは、デジタルコンテンツを利用したユニークな郵送方法も可能です。

例えば、特定のQRコードを印刷することで、受取人がスマートフォンでアクセスし、動画メッセージやGIFアニメーションを閲覧できるサービスが提供されています。

また、イラスト入りのはがきやオリジナルデザインのカードを使用することで、特別感のある郵便物を送ることができます。

特に、手描きのイラストやスタンプを活用すると、より個性的で心のこもったメッセージになります。

デジタル化が進む現代において、アナログの郵送にデジタル要素を加えることで、新しい形のコミュニケーションを楽しむことができます。

まとめ

はがきに切手を貼るスペースがない場合でも、適切な方法を知っていれば問題なく郵送できます。

裏面に貼る際の注意点や、複数の切手をスマートに貼る工夫、郵便局での相談方法などを活用すれば、スムーズに対応できるでしょう。

また、封筒を利用する選択肢や、デジタル切手の活用など、状況に応じた柔軟な方法もあります。

郵便物の正しいマナーを守りながら、適切な切手の貼り方を実践し、大切な手紙やはがきを確実に届けましょう。