大切な書類やお気に入りのポスターに、うっかりシワがついてしまった経験はありませんか?

一見元に戻せないように見える紙のシワも、正しい方法を使えばきれいに伸ばすことができます。

この記事では、ドライヤーやスチームアイロン、霧吹きなどを使った「紙のシワ伸ばしテクニック」を詳しくご紹介。

失敗しないための注意点や、素材別のコツまで網羅しているので、ぜひ参考にしてみてください。

紙のしわを伸ばす方法とは

簡単にできるシワ取りテクニック

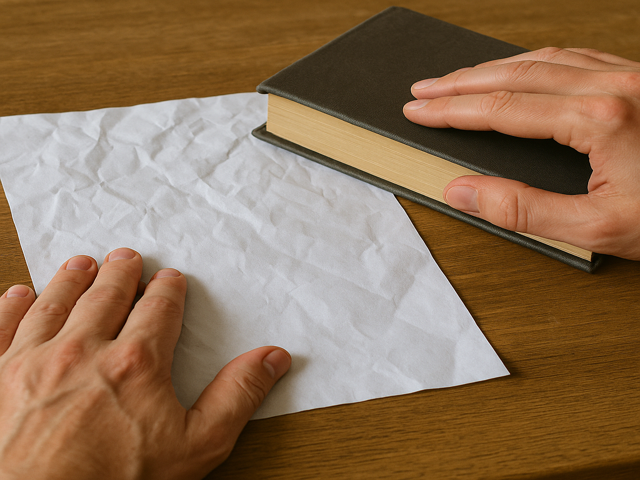

軽いシワなら、平らな場所に置いて重しをするだけでもかなり改善されます。

重しとしては、厚みのある雑誌や辞書など、できるだけ均一な重さのものを使うとより効果的です。

また、水分を適度に与えてから圧をかける方法も有効で、特に湿気を少し含ませた状態で重しを置くと、シワが柔らかくなり伸びやすくなります。

さらに、紙の種類によっては、重しの重さや時間を調整することが成功のポイントとなります。

アイロン以外の方法でシワを伸ばす

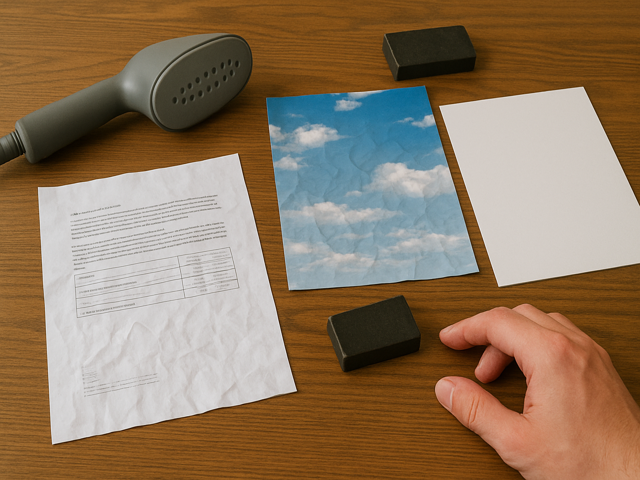

紙のシワ伸ばしには、ドライヤーや霧吹き、さらには冷蔵庫を利用するなど、アイロン以外にも多様な道具が活躍します。

ドライヤーの温風でやさしく乾かしたり、霧吹きで適度な湿度を与えてから重しを使うなど、紙の状態に合わせて適切な方法を選びましょう。

冷蔵庫の低温環境を利用するという裏技も、意外と効果的な方法です。

シワをなくすための注意点

紙にシワを取り除く際には、いくつかの注意点があります。

まず、熱を加えすぎると紙が焦げたり変色したりするリスクがあるため、温度管理は非常に重要です。

また、紙を濡らしすぎると、乾燥時に波打ったり破れやすくなったりする恐れがあるため、霧吹きする場合も軽く湿らせる程度にとどめましょう。

特に薄い紙や繊細な素材の場合は、作業中に紙が伸びたり縮んだりしないよう、細心の注意を払って丁寧に扱うことが求められます。

ドライヤーを使ったしわ取り

ドライヤーの効果的な使い方

シワの部分に軽く霧吹きをして、紙がほんのり湿った状態に整えます。

その後、ドライヤーの温風を使い、乾かしながら伸ばしていきます。

このとき、紙をピンと張った状態に固定しておくと、より効果的にシワを伸ばすことができます。

また、風を当てる範囲を少しずつ移動させることで、紙全体を均一に乾燥させることができます。

温度設定と距離の注意

ドライヤーは必ず中温設定にして使用しましょう。

高温にすると紙が焦げるリスクが高まるため注意が必要です。

ドライヤーと紙の距離は20〜30cmを目安にして、風を均等に当てます。

距離を近づけすぎると局所的に紙が傷んでしまうため、風を当てる角度も意識して、できるだけ広範囲をカバーするようにしましょう。

成功するためのコツ

紙を動かさず、しっかりと固定した状態で、一定方向からじっくり乾かしていきます。

急いで乾かそうとドライヤーを強風モードにするのではなく、中風程度でゆっくりと乾かす方がきれいに仕上がります。

もし途中で紙が乾きすぎた場合は、再度軽く霧吹きをして微調整しながら作業を進めると、より滑らかな仕上がりになります。

スチームアイロンでのシワ取り

スチームアイロンの適切な使い方

スチームアイロンを使う際は、紙に直接触れさせずに、アイロンを浮かせた状態でスチームのみをあてる方法が最も安全です。

紙が熱に弱いため、スチームの熱気を利用して紙の繊維を柔らかくし、その後自然乾燥や重しを使って形を整えるのが理想的です。

特に、薄い紙や感熱紙の場合は、スチームの量や距離にも細心の注意が必要です。

あて布を利用する理由

紙に直接アイロンを当てると、表面が焦げたり、テカリが出たりするリスクが高まります。

そのため、必ずあて布を使用しましょう。

あて布には、通気性があり熱を適度に通す薄手のコットン素材が適しています。

あて布を通すことで、スチームの熱をやわらげ、紙へのダメージを最小限に抑えることができます。

紙素材に優しいシワ取り法

スチームで紙を軽く湿らせた後、平らな場所に置き、さらに上から重しをしてゆっくりと乾燥させる方法が、紙に優しいシワ取り法です。

このとき、湿気を含んだ紙が波打たないように、乾燥までの間は動かさず安定した状態を保つことが重要です。

厚手の板や均一な重さの本を重しに使うと、仕上がりがよりきれいになります。

時間をかけて慎重に乾燥させることで、紙の自然な質感を損なわず、きれいにシワを伸ばすことができます。

霧吹きでのしわ伸ばし

霧吹きとペーパーの組み合わせ

紙全体に軽く霧吹きで水分を与え、表面がわずかにしっとりする程度に調整します。

その後、乾いたペーパー(例えばコピー用紙やキッチンペーパー)を紙の上下に挟み込むように重ね、優しく押さえます。

この工程によって、紙の繊維が柔らかくなり、自然な形に戻りやすくなります。

使用するペーパーは吸水性が高く、紙に余計な水分が残らないものを選ぶとよいでしょう。

乾燥時間の重要性

霧吹きした後は、しっかりと自然乾燥させることが非常に重要です。

急いで乾かそうとドライヤーなどを使うと、波打ちや歪みが発生しやすくなります。

乾燥には室温や湿度にもよりますが、最低でも数時間、可能であれば一晩放置してゆっくりと乾かすのが理想です。

乾燥中は紙が動かないように注意し、安定した平らな場所に置くこともポイントです。

重しを使った方法

乾燥中にシワをさらに伸ばすためには、厚い本や平らな板などを重しとして乗せる方法が効果的です。

重しは紙全体に均等に圧力がかかるように配置し、必要に応じて数冊重ねても構いません。

重しの重さは紙の厚さに応じて調整し、特に薄い紙の場合は重すぎないよう注意しましょう。

重しを乗せる時間も重要で、最低でも半日から一晩かけてじっくり圧をかけることで、よりきれいな仕上がりが期待できます。

冷蔵庫を使ったシワの伸ばし方

冷却効果の利用法

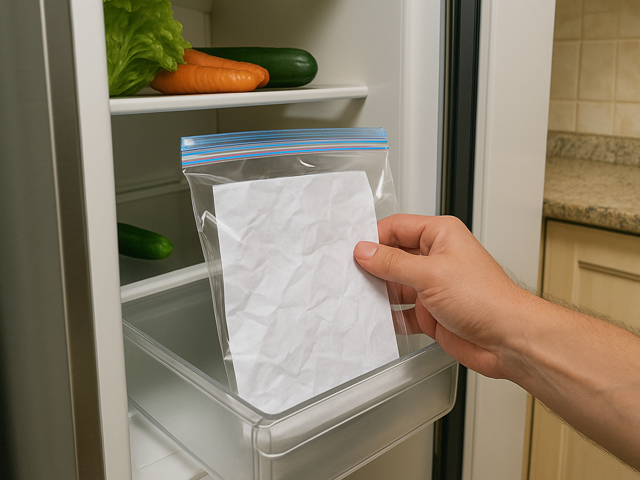

軽く湿らせた紙を清潔なビニール袋に入れ、袋の口を軽く閉じた状態で冷蔵庫に入れます。

ビニール袋に入れることで、冷蔵庫内の乾燥から紙を守りつつ、低温環境によって紙の繊維がほぐれやすくなります。

また、袋の中に余分な空気を入れないようにして密封すると、より湿度が保たれ、効果的にシワが伸びる準備が整います。

放置時間の目安

冷蔵庫に入れる時間は、一般的に1時間〜2時間ほどが適しています。

紙の種類や厚みによって必要な時間は多少異なりますが、しっとりと適度に柔らかくなったら取り出して次の工程に移りましょう。

冷やしすぎると紙が固くなり逆効果となることがあるため、適宜様子を見ながら調整することが大切です。

湿度の調整の方法

乾燥しすぎないように袋の中にわずかに湿気を保つ工夫が必要です。

具体的には、袋の中に湿らせた布を小さく畳んで一緒に入れておくと、適度な湿度が維持されます。

ただし、布が紙に直接触れないようにすることが重要です。

また、霧吹きで袋の内部に軽く水分をスプレーしておく方法も有効です。

湿度を適切に管理することで、紙に優しくシワを伸ばすことができます。

重石を用いてしわを伸ばす

重石の選び方と利点

紙のシワをきれいに伸ばすには、適切な重石選びが非常に重要です。

重石には、辞書や平たい木材、分厚い雑誌など、均一な重みがあり、表面ができるだけフラットなものを選びましょう。

特に辞書や百科事典などは重さもあり、紙全体に安定した圧力をかけるのに最適です。

表面がざらざらしているものは紙に傷がつくリスクがあるため、できれば滑らかな素材を選ぶと安心です。

重石を使うことで、自然な形でシワを伸ばしながら、紙に余計なストレスを与えることなく仕上げられる点が大きな利点です。

効果的な設置方法

重石を設置する際は、紙全体に均一に重みがかかるように注意しましょう。

特定の箇所だけに重さが集中すると、かえって紙に新たな折れ目や歪みが生じる恐れがあります。

大きめの板や厚手の段ボールを紙の上に載せ、その上にさらに重石を置くと、全体に均等な圧力が伝わりやすくなります。

また、紙の四隅にも十分に重みがかかるよう、重石の範囲を工夫することも重要です。

重さや時間の目安

重石の重さは2〜3kg程度が理想ですが、紙の厚さやサイズによってはさらに重いものを使うことも検討しましょう。

あまり軽すぎると効果が出にくく、逆に重すぎると紙を傷める可能性があるため、バランスを考えながら調整します。

設置時間については、一晩以上、理想的には24時間程度置いてじっくり圧をかけるのがベストです。

急いで短時間で済ませようとすると、シワが完全に伸びないことがあるため、時間をかけてゆっくり作業することが成功のカギとなります。

書類・ポスターなど素材別のシワ取り

和紙のしわ取りの注意点

和紙は非常に繊細で、一般的な紙に比べて繊維が緩やかに絡み合っているため、取り扱いには細心の注意が必要です。

特に水分を与えすぎると、紙が変形したり破れたりする恐れがあるので、湿らせる際は霧吹きで極めて軽く吹きかける程度にとどめましょう。

また、湿らせた後はすぐに触らず、しばらく時間をおいて紙が全体的に均等に湿るのを待つのがポイントです。

その後、薄手の布や紙で優しく挟み、均一な重しをかけて自然乾燥させることで、和紙本来の美しさを損なわずにシワを伸ばすことが可能です。

コピー用紙の扱い方

コピー用紙は比較的丈夫で扱いやすいため、ドライヤーと重しを併用する方法が効果的です。

まずは霧吹きで表面に軽く水分を与えた後、中温設定のドライヤーで紙を乾かしながら、平らな場所に置き重しをのせていきます。

特に厚手のコピー用紙では、ドライヤーの風をまんべんなく当てることが、きれいに仕上げるコツとなります。

また、乾燥の途中で紙が動かないよう注意することで、シワが再発するのを防げます。

プリントされたインクの影響

プリンターで印刷されたインクは、熱に非常に敏感です。

高温を加えるとインクがにじんだり、色あせたりするリスクがあるため、シワ取り作業は必ず低温で慎重に行いましょう。

ドライヤーやアイロンを使用する際も、直接紙に当てず、あて布を使ったり、十分に距離をとったりして熱をやわらげる工夫が重要です。

また、インク面に直接水分が触れないようにすることも大切で、必要に応じて保護シートをかぶせるなどの対策を講じると、プリント面の劣化を防ぎながら安全にシワを伸ばすことができます。

シワがしつこい場合の対策

変形を防ぐための工夫

霧吹き後はすぐに乾かそうとせず、紙が自然に落ち着くのを待ちながら、ゆっくりと時間をかけて乾燥させることが大切です。

急激な乾燥は紙の繊維を縮ませてしまい、逆に波打ちやしわの再発を招くことがあります。

適切な方法としては、軽く湿らせた後に、重しをかけながら通気性の良い場所で数時間から一晩以上かけてじっくり乾かすことが推奨されます。

特に大型のポスターや重要書類などは、途中で状態を確認しながら乾燥スピードを調整すると、変形リスクをより抑えることができます。

慎重に取り扱うべき種類

古文書やアートプリント、または修復を要する貴重な書類などは、非常に繊細であるため、自力で処置するのはリスクが高い場合があります。

このような場合には、無理に自分で対処せず、紙の保存や修復を専門とする業者や美術修復士に依頼するのも一つの有効な選択肢です。

特に顔料インクを使用したプリント作品や歴史的資料は、取り扱い方を誤ると取り返しのつかない損傷につながるため、専門家の判断を仰ぐことをおすすめします。

特殊な素材の対応法

合成紙(プラスチック繊維を含む紙)やコーティング加工が施された紙は、一般的な紙とは性質が異なり、熱や水分に対して非常に敏感です。

このため、通常の霧吹きやスチームアイロンの方法は適さないことが多く、使用する際は必ず目立たない場所でテストしてから作業を進めるようにしましょう。

これらの素材に対しては、できるだけ低温・低湿な方法で徐々にシワを伸ばし、必要であれば専門的なケア用品を利用するなど、慎重な対応が求められます。

日常生活におけるシワの防ぎ方

適切な保管法

紙をきれいな状態で保つためには、保管場所選びが非常に重要です。

まず、平らな場所に置き、なるべく直射日光が当たらない環境を確保しましょう。

直射日光に長時間さらされると、紙が色あせたり、乾燥によってひび割れたりする可能性があります。

また、湿気の多い場所ではカビが発生したり、紙が波打ってしまうリスクがあるため、湿度管理も欠かせません。

特に大切な書類やポスターなどは、専用のファイルケースやフラットファイルに入れて保護するのがおすすめです。

湿気対策のテクニック

湿度を適切にコントロールするためには、除湿剤を使うのが効果的です。

クローゼットや収納ボックスに除湿剤を設置するだけで、湿気によるダメージをかなり軽減できます。

また、定期的に換気を行うことも重要です。

密閉された空間は湿気がこもりやすいため、窓を開けたり、換気扇を回したりして空気の流れを作ることで、理想的な湿度環境を保つことができます。

湿度計を使って室内の湿度を40〜60%に維持すると、紙の劣化を防ぐのに効果的です。

乾燥を防ぐための知恵

一方で、乾燥しすぎると紙がもろくなり、破れやすくなったり、パリパリとした質感に変わってしまうことがあります。

特に冬場は室内が乾燥しやすいため、加湿器を適度に使用するなどして湿度を保つ工夫が必要です。

また、紙を収納する際には、乾燥防止用のシートや、適度な湿度を維持できる保管袋を活用するのも良い方法です。

季節ごとの湿度変化に応じて、保管環境を調整することで、長期間にわたり紙を美しい状態で保存することが可能になります。

まとめ

大切な紙にできたシワも、正しい方法と少しの手間をかければ、きれいに伸ばすことができます。

ドライヤーやスチームアイロン、霧吹き、冷蔵庫を使った裏技など、さまざまな方法を状況に応じて使い分けることが成功のポイントです。

また、シワを防ぐための日常的な保管・湿度管理の工夫も、紙を美しく保つためには欠かせません。

この記事でご紹介したコツをぜひ取り入れて、大切な書類やポスターをいつまでもきれいに保ってくださいね。